湘军为什么很能打?(湘军为啥能打)

一,湘军为什么很能打?

咸丰皇帝即位之初,国家正处在内忧外患之际,外有西方列强挑衅不断,滋事连连,鸦片战争的阴影都尚未完全消去;内有席卷大半个中国的太平天国运动,这个时候国家正是用人之际,而“一代明臣”曾国藩这个时候却因母亲去世不得已辞官回家丁忧,成了时局的旁观者。但咸丰知道曾国藩是个可用之才,于是就下旨重新起用曾国藩,后来便有了湘军。

前任丁忧侍郎曾国藩籍隶湘乡,于湖南地方人情,自必熟悉。著该抚传旨,令其帮同办理本省团练乡民,搜查土匪诸事务,伊比尽力,不负委任。——《曾文正公年谱》

曾国藩接到皇帝的圣旨之后,内心是十分矛盾的,一方面他想站出来为国家出力解忧,但是另一方面久经官场的他也深知清朝的腐败堕落,并对此痛恨万分,而且更重要的是目前他仍是在丁忧期间,此时二次为官难免遭人嘲讽,被讥不孝。正在他踌躇不定的时候,好友郭嵩焘来到了他的家中。最后在郭嵩焘的极力劝说下,曾国藩终于决定奉旨出山,由此开始了创建湘军之路。

本来曾国藩选中募兵与练军地点是在湖南省会长沙,但是一来皇帝并没有赋予它建军的权力,只是命他“帮办团练”,湖南军界就以此为由指责他越权行事;二来湖南方面也不愿意出资建立一支由曾国藩领导的新军,于是便对他诸多刁难。

不得已,在咸丰三年八月下旬,曾国藩只得离开长沙,带着新招的三千湘军来到了衡州。到了衡州的曾国藩,失去了官员和朝廷的种种掣肘,开始放开手脚准备大干一场,放肆地招募兵勇、训练军队。结果仅仅花了时间半年,湘军就从原来的三千人扩展为一万七千多人,并拥有船只三百余艘,并在之后与太平军的战斗中一扫八旗军队颓丧之气,立下了赫赫战功,把大清朝从亡国的边缘拉了回来,真正做到了“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”。

湘军战斗力惊人的原因- 书生带兵

根据罗尔纲先生在《湘军兵志》中统计,湘军将领中书生的比例达到了惊人的60%,这也就是说湘军中一大半的军官都是读书人。 自古以来文人都被看做是“手无缚鸡之力”之辈,因此才有了“文弱书生”这么一说,但是曾国藩不以为然,他认为读书人早已把儒家经典烂熟于心,“忠孝节义”是他们的毕生信仰,爱护自己的名声胜过性命,因此在紧要关头绝不会贪生怕死,抛弃战友逃生,这无疑加强了军队的战斗力,再者通过师生、同窗关系所形成的领导层也远远比一般的武将来的更加稳固。

- 乡人入伍

曾国藩不喜欢养尊处优的“城里人”,反而对最底层的农民有着特殊的偏爱,认为他们吃苦耐劳、方便管理、听从指挥。

- 兵为将选,兵为将有

湘军招兵与一般军队不同。曾国藩指派各级军官回家乡招募士兵,再把招来的人按照来地不同分营管制。这样一来每营的官兵不但都是老乡,而且有的甚至是亲生父子、手足兄弟,通过乡情、亲情维系的军队凝聚力自然非比寻常,最后到了“胜者举杯酒以让攻,败者出死力以相救”的地步。

不仅如此,曾国藩还制定了一系列规矩:一支队伍被打散之后,立即就地解散;士兵没有把队伍的领导人救回来让他死在了战场上,这支队伍也就地解散;队伍若是打了胜仗,机会获得相应的兵额和军饷,可以回去再招兵勇。这样一来,湘军的士兵就不再是国家的军人,而成了将领的“私有财产”。 由此湘军就逐渐有了“打不垮、打不散”的特点,并且军队也在胜利中不断扩大,最终成为能与太平军一较长短的铁军。

- 厚饷养军

湘军一般士兵的月饷都在四、五两之间,不仅比正规军绿营兵的待遇要好,更是湖南农民务农收入的三、四倍。这样丰厚的经济待遇,不但让许多年富力强的湖南农民趋之若鹜,纷纷丢弃手中的锄头把,投身行伍,而且湘军的训练、作战积极性也由此大增 。

正是具有了这些特色,湘军才能屡战屡胜,最终成功地击溃了太平军。

二,湘军为什么这么厉害

回答这个问题首先就应对湖南历史有一定了解,湘军为什么能打?应当说是湖南憋了几百年的怨气。

常说“楚虽三户,亡秦必楚”,是因为楚人心怀怨恨。湖南是湘楚,当年因站错了队被朱元璋屠了两次,湖南人也抵抗了十多年,人口因此大减就有了后来的江西广西填湖南,“解手”一词由此而来。可能是朱元璋实在是太恨湖南湘乡这地方了,竟然硬性规定湘乡的税赋为十万八千担,是宋元的三倍,而湘乡州人口此时己由原来的五十多万降为屠杀后的四万多,加江西广西的移民也才七万多,随后两百多年的大明王朝直到清雍正这税无论风吹雨打基本没降过,而湘乡人口却由七万多一直是减少。直到清乾隆才把税降为五万多担,湘乡人口开始增加。知道这段历史大家才会理解湘人为何愿帮清朝打太平军,曾国藩的湘军主要是湘乡人。也才会明白湖南人为何爱说“霸蛮,耐烦”为何乡土观念那么重了。大浪淘沙,没这鼓气的人早走了,剩下的都是顽石。

三,湘军为什么无敌

1851年太平天国起义在广西爆发,湖南知县,招募人员,组成军队。

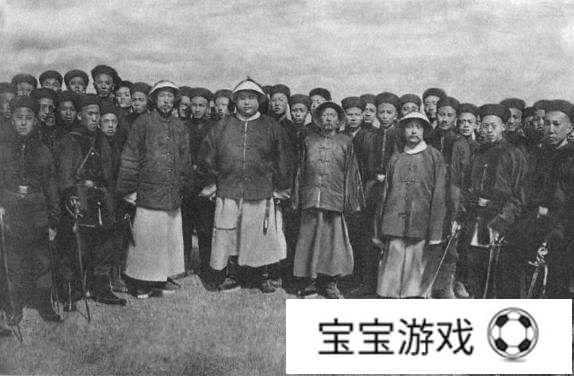

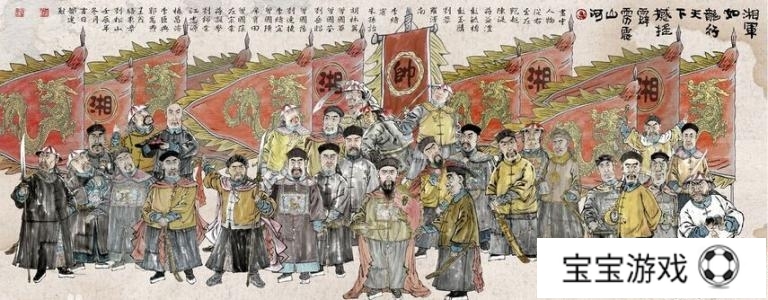

1853年曾国藩正式创办湘军时,就是以朱孙诒的湘乡团练乡勇为基础。湘乡团练里的骨干王鑫、罗泽南、李续宾、续宜兄弟、刘蓉(这些人本是读书人)等先后成为独当一面的湘军将领,至此湘军正式挂牌成立。

为什么湘军后来的战斗力这么的强大,这要与后来他们的招募方式以及军饷制度等有关。

湘君的招募不像绿林军从全国招来,但是最后造成的原因与将领不熟悉,打起仗来也不顺手。湘军招募全部是由将领自己来做,一级一级从上到下,从曾国藩到最基层的兵卒,都是一步步来的。全军的将领级别的人全部是曾国藩自己来招募,这就让全军的将领全部服从曾国藩一个人。

其次是他们的军饷制度。藩实行“厚饷养兵”政策。湘军正勇4.2 两,伙勇3.3 两,长夫3两,绿营兵饷银比湘军长夫伙勇还少,只有湘军正勇的四分之一到三分之一。这就让他们将士可以心无旁骛的去打仗。

四,湘军为什么转会

近代中国的历史很大程度上都是由湖南人创造的,湖南人对近代中国开始产生影响始于曾国藩创建湘军,湘军不仅是镇压太平天国的最核心力量,也是清朝末期维持王朝安定的最重要的力量之一。湘军的战斗力远远超过清王朝的经制兵,即八旗兵和绿营兵。湘军在和太平军作战的时候,往往能够以一敌十,而湘军之所以能够有那么高的战斗力,与曾国藩对湘军体制的设计有很大关系。

曾国藩鉴于传统的八旗兵和绿营兵在战斗中纪律涣散,不肯出力的弊病,开水强调文化对部队战斗力的塑造,曾国藩本人是儒家文化的鉴定信仰者,于是他把儒家文化中所强调的“忠、孝、仁、义”都贯穿到了湘军的训练之中。曾国藩以仁和礼为基本原则构建了湘军的纪律体系,在湘军当中,上下尊卑是分的非常清楚的,哨官管兵,营官管哨官,曾国藩同时还命令在湘军中下级要维持对上级的绝对忠诚,这就是儒家文化中的忠。

为了增加湘军中的部队的凝聚力,湘军中都是湘人,而且同一部队当中往往都是几个家族或者同乡参军,这样就确保了士兵之间的相互凝聚力。曾国藩曾经亲自规定湘军在招人的时候要满足三大条件,包括统兵必亲自招募,不得假于人;严定选兵标准;必须招募湖南籍的士兵。以往绿营兵相互之间没有地缘或者血缘关系,因此打起仗来往往相互旁观,互不帮助。曾国藩正是吸取了这样的教训。

湘军在训练上也优于传统的经制兵,传统的经制兵到了晚清的时候已经没有什么战斗力了,训练是废弛的,部队当中缺额和吃空饷的问题非常严重。曾国藩在湘军的训练过程中创造了一系列好的战略战术,包括“先自治,后制敌”,“水师不可顺丰进击,善择营地”等等,曾国藩除了强调身体的训练之外,还强调精神上的训练,即此前所讲的以儒家文化来灌输,使得士兵养成忠孝仁义的品格。

正因为此,湘军才能成为维系清王朝统治近40年的柱石。

五,湘军为什么这么牛书籍

简单说吧,清朝湘军厉害实际是湘乡人厉害,在解放前娄底,涟源,新化,双峰,地界都是归老湘乡控制,清朝曾国藩一直都说他是湘乡人,现在却说是娄底双峰县人,实际这些地方都是古湘方言的地方,应该属于一个地区,历来民风彪悍,刻意的划开在当时不排除有防范于未然的意思。

湘乡,娄底的地方语言外人难懂,虽然十里不同音但他们相互之间却听得懂,所以组织起来便有凝聚力,加上历来尚武的传统,便形成湘军这一股独特的势力,曾国藩的湘军培养了近代史大量的名人如:曾国荃,左宗棠、李续宾、罗泽南、彭玉麟、郭嵩焘、李鸿章、刘坤一等等人物。

总结:以上内容就是宝宝游戏提供的湘军为什么很能打?(湘军为啥能打)详细介绍,大家可以参考一下。